高齢者の難聴と認知症

今月は院内研修として「高齢者の難聴と認知症」というタイトルで話をしています。

この話の発端は、Lancetという有名雑誌に「認知症の関する修正可能な9つのリスク要因のうち、難聴が最上位である」という報告がでたことです(Livingston G et.al: Lancet390(10113): 2673-2734, 2017)。

この9つのリスクとは、難聴、低教育、高血圧、肥満、喫煙、うつ、運動不足、社会的孤立、糖尿病だそうです。

補聴器の認知症に対する効果も出ており(Amieva E, et al: J Am Geriatr Soc63: 2099-2104, 2015)、早期の補装具(補聴器)使用や人工内耳も選択肢として重要なのだなとあらためて思いました。

余談ですが、私が面白いとおもったのは、高齢者が騒音下で話が聞き取りにくいこと、離れると聞きにくいことには科学的データがあることです。高齢になると必要なSN比(信号対雑音比)が大きくなること(Sato H, et. Al: J Acoust Soc Am117: 1157-1167, 2005)、残響の負荷に弱くなるため、距離が離れた時に直接届く音と残響の音が混在しやすくなる(Nabelek AK, et. Al: Handbook of clinical audiology 3rd ed. : 834-848, Williams& Wilkins, 1972)ことが理由として挙げられていました。

2019年10月20日

耳鳴りの治療

耳鳴りは耳鼻科の中ではとても治療が難しいとされています。大学病院でも耳鳴りの患者さんに治らないことをとくとくと説明する先輩がいたものです。

しかし耳鳴り治療が難しいといっても、漢方薬で改善の道筋ができる方が少なからずいらっしゃいます。今日は大学病院耳鼻科で見放された方が、漢方薬の、しかも割と単純な処方をしただけで(今回は八味丸でした)、かなり改善しているのを目の当たりにしました。最近では、さらにいろんな著効例もでてきています。

漢方薬にはこういう独特な魅力があります。当院では理事長の私が常勤の医師たちに漢方薬の使い方を月に1回レクチャーしてレベルアップを図っています。漢方医学は経験医学という側面もありますので、みな試行錯誤しながら対応能力向上を目指しています。

2019年07月23日

梅雨時の頭痛、めまい対策

雨が多くなってきました。

昨日も気象ニュースをみていたら、湿度100%だそうで・・・。

こういう季節には体から水分が出ていき難くなり、東洋医学的には水毒と呼ばれる状態になります。体の水余りと考えれば良いですね。水毒のときに出やすい症状はたくさんありますが、代表的なものはめまいと頭痛です。

私も以前はこの季節の頭痛に相当悩まされましたが、今では(結構音がうるさいですが)除湿器を家の中においたり、クリニックでもドライをかけて対応しています。

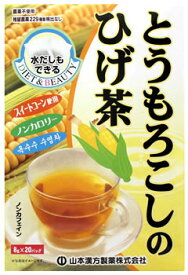

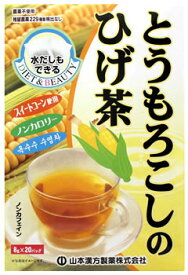

もうひとつ対策があります。とうもろこしのひげ茶です!

(下記は一例であり、おすすめというわけではありません)

冷やして飲むと香りが少ないので、私は煮だして飲んでいます。

とうもろこしのひげは、玉米鬚と言って生薬として、あるいは薬膳茶として用いられています。下記のYou tubeで55秒くらいから効能を、80秒くらいから副作用のことが挙げられていますが、多様な効能があります(日本語でないのでサイトの正確性は保証しかねますが)。過量摂取はだめなようですが、お茶で飲む程度なら問題ないでしょう。

2019年06月11日

嗅覚障害を何とかしたい!

都内某所に耳鼻科医が4人集まり、食事をしながら意見交換会をしました。

クリニック関係者2人と、嗅覚の専門家のM先生、これから嗅覚の専門家になるであろうY先生でした。

嗅覚障害は治療に難渋するものの一つです。これを何とかしたいという気持ちはみな同じです。Y先生はこれから嗅覚の勉強のために留学するので、また大きな成果を上げてくれることを期待しています。私たちも道を模索しています。

2019年05月27日

花粉症を少しでも軽くしたい!

花粉症の方たちは、何とかしたいという思いでしょう。

特に今年は乾燥がひどいので、気をつけなければなりません。

気をつけること・・それは十分な睡眠です。

??という方もいるかもしれません。

しかし、十分にねることで粘膜が潤うので、粘膜に傷がつきにくくなります。

ここからは推測ですが、花粉が傷を介して深く侵入することで、

より花粉症がひどくなるのではないかと考えています。

東洋医学では陰血不足による乾燥、という表現をします。

さらに言うと、冬に十分に滋養しないと春に症状がでやすくなります。

今からでも遅くはありません。症状をいくらかでも軽くしようとするなら寝ることです。

2019年01月30日

風邪の予防

風邪を予防するにはどうしたら良いですか?

ということを聞かれます。まず考えるのは衛気(えき)の充実です。衛気とは、体の表面を巡る防御のことです。防御が強ければ風邪もひきにくい、という当たり前の理論ですが、これを意識していない人が多いです。

通常は風邪を処理するために漢方薬を、副鼻腔炎や気管支炎の合併があるときには抗生物質を処方しますが、最近、衛気を増すための漢方薬である補中益気湯を処方することが増えています。会社が忙しいのか、余暇を欲張りすぎるのか、睡眠時間が足りないのでしょう。

特に東京は夜でも暗くならないと言われています。でも明かりを遮断して早く寝ることは衛気を増すために必要でしょう。大切なのは活動した分だけ寝る、陰陽のバランスをとるということです。

2018年11月28日

感染症あれこれ

秋になり、RSウイルスがインフルエンザB型に隠れて大流行していましたが、やっと収束しました。

今流行の風邪は特徴のない普通感冒。でも会社の決算などの影響で、少し疲れた方が多いためか治りが案外悪いですね。

さらに自分で何とかしようと放置して、最終的に副鼻腔炎になってしまう人がすごく多いようです。

のどが痛くなったのですぐに来ましたという人も多く見受けますが、風邪を早く治すコツは、体表面の症状、例えば寒気、関節痛、だるいなどの症状が始まったときに手元の葛根湯などを温かくして飲む、ということです。のどが痛くなるのは、その次の段階に達しているということであり、風邪としては中盤戦です。体表面に風邪があるときに防ぎきれなかったのでのどが痛くなっているのです。

感覚を研ぎ澄ませて、寒気と関節痛の段階で、あれ?風邪だな、と感じられるようになりたいものです。

2018年10月26日

自発性異常味覚について

久しぶりにブログを書いています。

学会前でドタバタしていますが、今回の発表は「自発性異常味覚」についてです。

この病気は、何も口に入れていないのに味がする病気です。

苦味のことが多いですが、酸味、甘味、それらの組み合わせなどもあります。

命に別条がないので患者さんも訴えられないことも多いかもしれません。

我慢してしまうのでしょうね。

でも慢性的になると食欲が落ちて痩せてしまったりするので、

これも治療の方法を確立する必要を感じています。

私は私なりにこれから研究していきたいと思っているところです。

来週の学会発表はその研究成果の第一弾といったところです。

2018年09月17日

肉は良いモノなのかどうか?

栄養的には肉は豊富なアミノ酸を含んでいるので、必要なものと考えています。栄養学的にも必須なもので、中には癌を治すためにも肉を食べましょうという論調もあります。

一方で、肉は健康を害するもの、という人もいますね。確かに肉を全く食べることなく健康の暮らしている人が少数いることも事実でしょう。でも全員が健康とはとても思えません。

明治時代の健康法の中にも、肉は食べるなということが記載されています。気功法でも肉は避ける方が良いモノとされているように感じます。

では何が真実なのでしょうか?

現時点の私の考えですが、肉で必要なものはアミノ酸だけ。あとは消化に悪い不要なもの、ということです。肉を煮込んでエキスだけ頂戴し、あとは捨てるのがよいのかもしれません。アサリとシジミではエキスだけ頂くということを以前からしています。同じような意味で肉もその方がよいのか?と現在自分の体をつかって研究中です。

2018年05月30日

聞こえは話し方で変わる?

英語学習をしていると、執拗に

「話すことができる内容しかリスニングできませんよ」

と言われます。

ある日気づきました。

「もしかして、日本語でもそうなのでは??」

補聴器をしている患者さんで、会話のスピードについていかれない人は

あまり話をしない、あるいはゆっくりしか話さない人なのかもしれません。

高齢になってもある程度シャキシャキと話をすることで、若者の話にもついていかれるのかもしれませんね。

2018年04月03日