認知能力の改善を補聴器で

「健康な100歳をめざして」という日本赤十字社から出版された本を読みました。

耳鼻科に関連するところを抜粋すると、難聴があると軽度認知機能障害が1.3倍、認知症には2.39倍なりやすいのだそうです。音の刺激とはかくも脳の機能に重要なのだなと感じます。

老人性難聴はある程度は避けられないものですので、ビタミンCが不足しないようにして進行を抑えつつ、補聴器で適切な補正をかけていることが重要になるでしょう。

補聴器の一番のメリットはもちろん聞こえることですが、いつまでも聡明で居られるというところに私は大きなメリットを感じています。認知症の予防ということとつながるように思います。

当院の補聴器外来は月2回しかありませんが、一度通常の外来での診察をお願いいたします。

2019年07月28日

アレルギーに関する学術講演を行ないました

7月3日に渋谷区耳鼻咽喉科医会で「小青竜湯と抗アレルギー剤の使い分け」というタイトルで講演を行いました。クリニック内では常勤の先生方との月1回の講習会でご説明してきたことなので半ば当たり前になっている内容でしたが、医師会の先生方には興味を持っていただけたようで、講演後や懇親会でいろいろなご質問をいただきました。

抗アレルギー剤にもいろんな性質がありますが、小青竜湯にも効果の上がる使い方があり、それらを熟知することでより効果的に、より安全に患者さんの症状を和らげることができます。

渋谷区医師会の諸先生方、国立成育医療センターの守本先生、熱心に聞いていただき本当にありがとうございました。

2019年07月05日

耳かきで英国人はなぜ意識を失ったのか?

耳かきで英国人が意識を失った、というニュースが先月あったのを覚えていますか?

これを聞いたとき、最初は外耳道皮膚の副交感神経が刺激されすぎて、一種の脳貧血状態になったのかと思っていました。そもそも、耳の中に綿棒の先が残っていたからって、簡単に菌は頭にまで達しません。しかし、この英国人は報道を見る限り、中耳と頭の境い目にある頭がい骨が、炎症の長期化で一部なくなってしまい、さらに耳かきをしたことで菌が頭に到達して意識を失ったのだろうと推測されました。

これはかなり長期間炎症が持続したレアケースだと思います。

ただ、耳かきのし過ぎでトラブルになるケースは非常に多いので、気をつけたいものです。毎日掃除するという人も少なくないようですが、せいぜい2-3週に1回。あとは掃除する綿棒の綿の部分が取れやすくないものであることは確認すべきでしょう。

2019年07月02日

梅雨時の頭痛、めまい対策

雨が多くなってきました。

昨日も気象ニュースをみていたら、湿度100%だそうで・・・。

こういう季節には体から水分が出ていき難くなり、東洋医学的には水毒と呼ばれる状態になります。体の水余りと考えれば良いですね。水毒のときに出やすい症状はたくさんありますが、代表的なものはめまいと頭痛です。

私も以前はこの季節の頭痛に相当悩まされましたが、今では(結構音がうるさいですが)除湿器を家の中においたり、クリニックでもドライをかけて対応しています。

もうひとつ対策があります。とうもろこしのひげ茶です!

(下記は一例であり、おすすめというわけではありません)

冷やして飲むと香りが少ないので、私は煮だして飲んでいます。

とうもろこしのひげは、玉米鬚と言って生薬として、あるいは薬膳茶として用いられています。下記のYou tubeで55秒くらいから効能を、80秒くらいから副作用のことが挙げられていますが、多様な効能があります(日本語でないのでサイトの正確性は保証しかねますが)。過量摂取はだめなようですが、お茶で飲む程度なら問題ないでしょう。

2019年06月11日

嗅覚障害を何とかしたい!

都内某所に耳鼻科医が4人集まり、食事をしながら意見交換会をしました。

クリニック関係者2人と、嗅覚の専門家のM先生、これから嗅覚の専門家になるであろうY先生でした。

嗅覚障害は治療に難渋するものの一つです。これを何とかしたいという気持ちはみな同じです。Y先生はこれから嗅覚の勉強のために留学するので、また大きな成果を上げてくれることを期待しています。私たちも道を模索しています。

2019年05月27日

花粉症を少しでも軽くしたい!

花粉症の方たちは、何とかしたいという思いでしょう。

特に今年は乾燥がひどいので、気をつけなければなりません。

気をつけること・・それは十分な睡眠です。

??という方もいるかもしれません。

しかし、十分にねることで粘膜が潤うので、粘膜に傷がつきにくくなります。

ここからは推測ですが、花粉が傷を介して深く侵入することで、

より花粉症がひどくなるのではないかと考えています。

東洋医学では陰血不足による乾燥、という表現をします。

さらに言うと、冬に十分に滋養しないと春に症状がでやすくなります。

今からでも遅くはありません。症状をいくらかでも軽くしようとするなら寝ることです。

2019年01月30日

風邪の予防

風邪を予防するにはどうしたら良いですか?

ということを聞かれます。まず考えるのは衛気(えき)の充実です。衛気とは、体の表面を巡る防御のことです。防御が強ければ風邪もひきにくい、という当たり前の理論ですが、これを意識していない人が多いです。

通常は風邪を処理するために漢方薬を、副鼻腔炎や気管支炎の合併があるときには抗生物質を処方しますが、最近、衛気を増すための漢方薬である補中益気湯を処方することが増えています。会社が忙しいのか、余暇を欲張りすぎるのか、睡眠時間が足りないのでしょう。

特に東京は夜でも暗くならないと言われています。でも明かりを遮断して早く寝ることは衛気を増すために必要でしょう。大切なのは活動した分だけ寝る、陰陽のバランスをとるということです。

2018年11月28日

感染症あれこれ

秋になり、RSウイルスがインフルエンザB型に隠れて大流行していましたが、やっと収束しました。

今流行の風邪は特徴のない普通感冒。でも会社の決算などの影響で、少し疲れた方が多いためか治りが案外悪いですね。

さらに自分で何とかしようと放置して、最終的に副鼻腔炎になってしまう人がすごく多いようです。

のどが痛くなったのですぐに来ましたという人も多く見受けますが、風邪を早く治すコツは、体表面の症状、例えば寒気、関節痛、だるいなどの症状が始まったときに手元の葛根湯などを温かくして飲む、ということです。のどが痛くなるのは、その次の段階に達しているということであり、風邪としては中盤戦です。体表面に風邪があるときに防ぎきれなかったのでのどが痛くなっているのです。

感覚を研ぎ澄ませて、寒気と関節痛の段階で、あれ?風邪だな、と感じられるようになりたいものです。

2018年10月26日

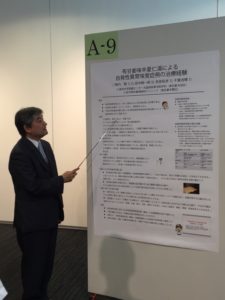

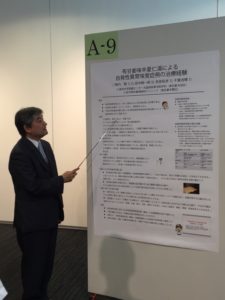

第75回日本東洋医学会関東甲信越部会(甲府市)

連休の中日に山梨県立図書館で学会がありました。

行楽客で電車はごった返し、新宿から甲府まで立ちっぱなしの辛いスタートでした。

私は15時頃の発表で、鋭い質問にも上手に返答して無事に終了しました。

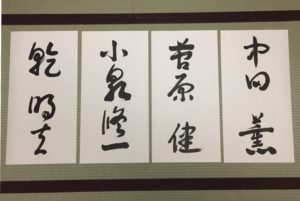

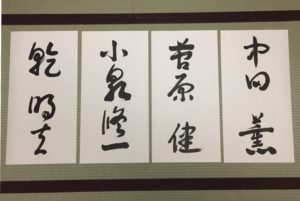

実はこの学会は私の書道展でもありました(笑)。

四名の演者の方のお名前を書かせていただき、それが壇上で使われたので思い出深い学会になりました。

2018年09月26日

自発性異常味覚について

久しぶりにブログを書いています。

学会前でドタバタしていますが、今回の発表は「自発性異常味覚」についてです。

この病気は、何も口に入れていないのに味がする病気です。

苦味のことが多いですが、酸味、甘味、それらの組み合わせなどもあります。

命に別条がないので患者さんも訴えられないことも多いかもしれません。

我慢してしまうのでしょうね。

でも慢性的になると食欲が落ちて痩せてしまったりするので、

これも治療の方法を確立する必要を感じています。

私は私なりにこれから研究していきたいと思っているところです。

来週の学会発表はその研究成果の第一弾といったところです。

2018年09月17日